わたしがここにいてほしい

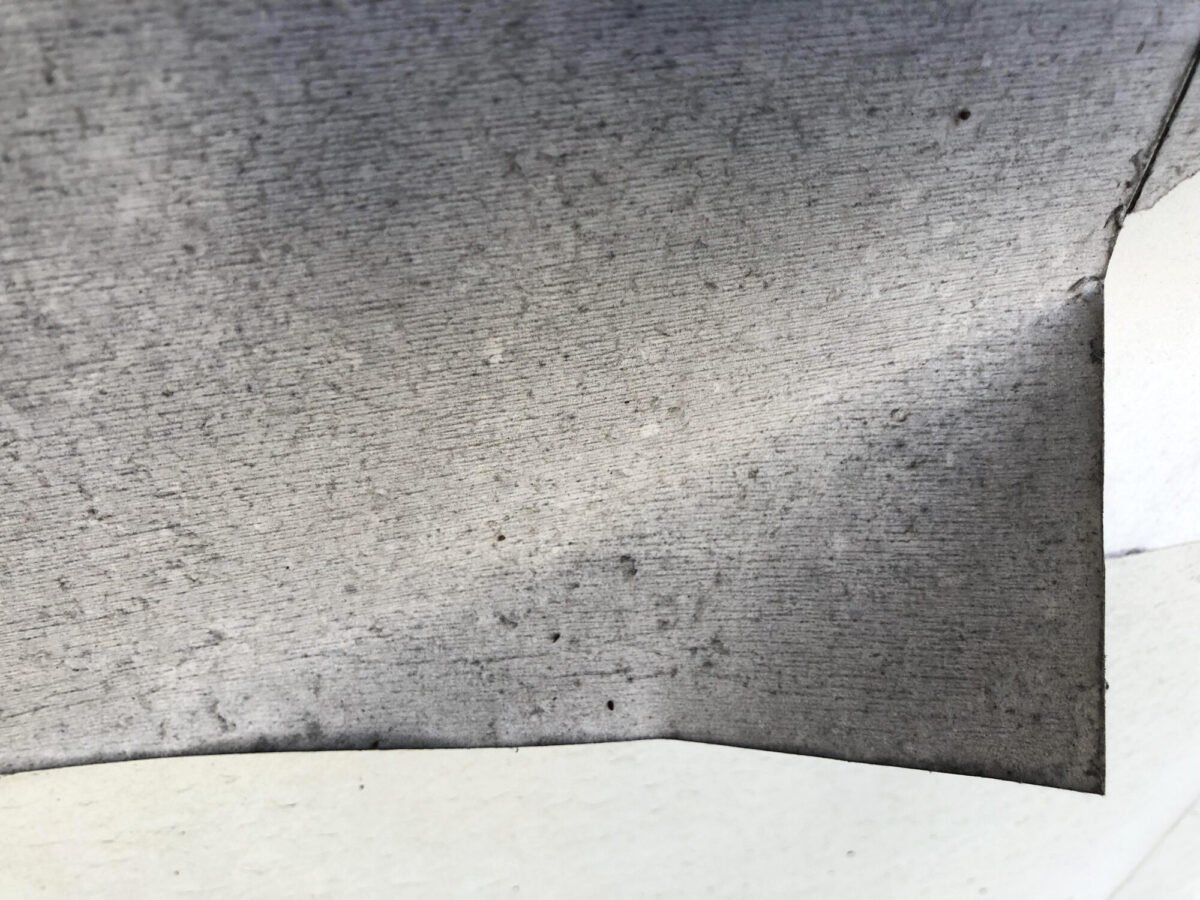

地球上にいるかぎり、あなたのからだはどこかや何かや誰かに必ず接しています。

あなたが意識しようとしまいとあなたはつねに触覚を使っています。とりわけ、二脚で垂直に立つ際に自重を支える、足裏の感触。

このつねなる支えの感受、接触点の感受が、ここを「ここ」としてあなたにイメージさせているといっても過言ではありません。

地球上ではなく、何もない漆黒の宇宙空間に裸で浮かんでいて、それでもなぜか生きている場合ではどうでしょう。

あなたがただひとり、広大無辺の宇宙に放り出されているとします。無重力で何もみえず何もきこえない。

そのときここは大地や地面との接点といったイメージから切り離されます。いやむしろ、あなたの体表面だけが唯一の大地になり、その逐一の接触点だけがここになるかもしれません。

なぜならあなたは、みずからのからだに触れ、その部位を擦り合わせたり、両手両腕を中心とした上半身で両腿両脚を中心とした下半身に掴まろうとしたりすること以外に、触覚を使うことができないと考えられるからです。

それではさらに、この触覚すら失われてしまったら一体どうなってしまうのでしょうか? 視覚や聴覚、触覚がなくなっても、まだ身体感覚と呼ばれているものが残っています。内臓や筋肉、痛みなどの感覚のことです。

試みに、複数の身体感覚だけがそのつど感覚される状況を想像してみてください。

もはやあなたのからだの輪郭は存在しません。身体感覚は「身体の」と形容される感覚でなく、属す場のない、ただの感覚になるでしょう。

というのは、張っているとかしくしくするだとか、伸びたとか萎んだとか、締めつけられるだとか痛いだとかいった感覚が、どこで起こっているのか定かでないまま、まるで光輝く星々のように、ときおり散り散りに起こっては消えてゆくだけになる、と考えられるからです。

あなたはそれらの感覚と身体部位との対応を確かめることはできません。

こうした諸感覚だけになったとき、わたしという最期の場所はどうやって束ねられることになるのでしょうか(そんなものはいらないという考えももちろんあるでしょう)。星々を結んで星座を作るような感覚の座を、はたして内側から設けられるでしょうか。ここをどうやってひとつのこことして指定することができるのでしょうか?

ひょっとしたらあなたは、あなたが宇宙大に拡がっているかのように、あるいは宇宙そのものになったかのように錯覚するかもしれません。けれどそれが錯覚にすぎないことを検証する術も、その拡がりや大きさを測る手立ても、そのときおそらく存在しないのです。

(※上記のテキストで描かれた状況を、より仔細に想像したり近似的であれ実現するために、最適と思われる場所や設定を探してください。)

Site

ぬるま湯を溜めた一人用サイズの浴槽の中など(任意)

Generator/Organizer

Generator:あなた

Organizer:高嶋晋一

Date

いつも

Access

非公開

Document

眼差しを向ける。人差し指が何かを指差している。月を指していると思ったが違った。指し先知らず。行方知らず。何を指差しているのかわからなかったから、指が指し示すほうではなく指そのもののほうを見ることにした。指そのものを見ても何もわからなかったから、私が指になることにした。私は何も指差せなくなった一本の指である。

指が指差すことは眼が眼差すものへと変幻することを可能にしていた。だが私という一本指はもはや、「これがそれである」と示せない。見えるものから見えないものへと送り届けられない。眼差しと化すよう仕向けることができないから、「視線」というそれ自体は見えない線の切っ先で突き刺すことで「対象」なるものが生じる事態もまた起こらない。指が見せることでつなげることも、眼が見ることでつながることもない。距離を保ちつつ距離を無化するという芸当は失墜した。だから私は向けることも向かうこともやめて、ただ私自身に示そう。

かくして一本の指であるこの私は、その唯一の腹で接触する。あたかもはじめて地上に降り立つかのように。

以下は某日某所において実施された、接触点としての「ここ」を覚知するためのエクササイズである。

1.

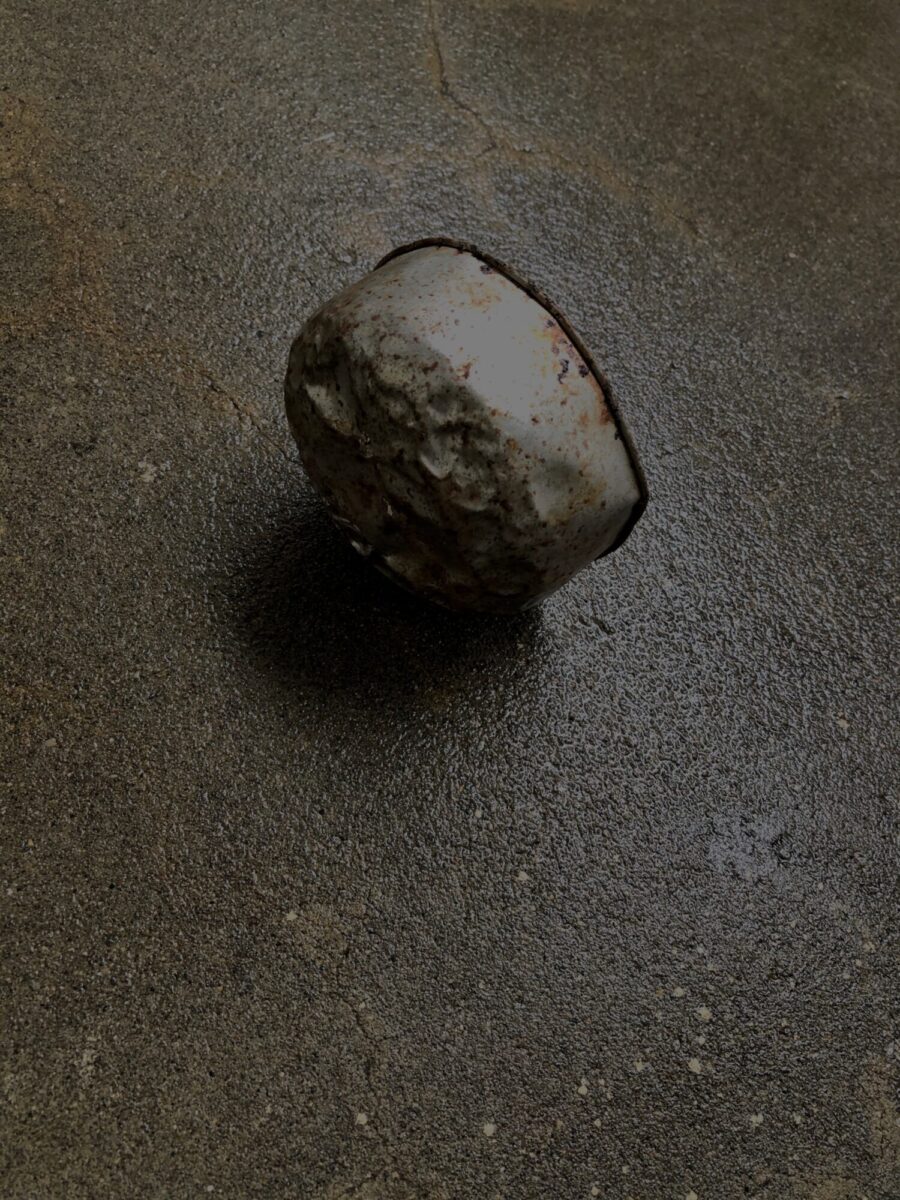

黒いビニール袋のなかに入っている何だかわからないモノXを見ずに触れる。まず利き手の人差し指一本の腹のみで袋を弄り、モノというより「場所」としてのXの地表面を探索する。その際、指の腹を(歩行時に左右の足裏いずれかは地面から離れることがないのと同じように)なるべくXの地表面から離さないこと。端緒である接触点としての「ここ」への集中を通して、仮想的な拡がりとしての「ここらへん」を逐一把握していく。

2.

黒いビニール袋は複数あり、おのおの異なる単体のモノXが入っている。それらは大きさも材質も異なるが、半ば閉じていて半ば開いている容器状の形態である点は共通している。なかには開口部が狭く内側の拡がりのすべてを追えないものや、底が閉じていない円筒形のものもある。

それぞれの全体はいかに立ち現われてくるのか、観察し比較すること。またその現われは、可視状態で、現に見えているモノから裏側などの見えない部分を補填する作業とどう異なるのか。袋のなかの容器、そのボイドの明滅にも注意すること(不可視状態で空間はどのように把捉されるか)。

3.

次に条件を変え、利き手ひとつをまるまる使ってモノXに触れる。掌のなかで包み込む際のマッスとしての「これ」の一掴み感を観察し、指一本で触れる際の地表面上の一点としての「ここ」と比較すること。「ここ」が点であり「これ」も点であるとしたら、共通点は何だろうか。単一性は単一だろうか。

何だかわからないモノXが何であるのかを言い当てることは目標ではない。しかし探索であるかぎり、あらかじめ定められた目標であれプロセスにおいて形成された目標であれ、何らかの目標へ収束していくことは避けがたい。「ここ」と指し示されて問われる「ここがどこなのか?」と「これ」と指し示されて問われる「これが何なのか?」の収束の仕方は同型なのか。「ここ」に随伴する「ここらへん」に対し「これ」に随伴する「これらしさ」がある、と言えるだろうか。

4.

「ここらへん」にいる、とはどういうことか?

端的な「ここ」がある、とはどういうことか?

明瞭なのは「ここらへん」であり、曖昧なのは「ここ」である。

感覚からはじめて、こことそことを往還できるような「ここ」と、そこもここらへんもなくここだけしかないのにここだとわかる「ここ」を、概念として峻別できるようになることが最終目標。

何を指しているのかわからなくても、指しているということはわかった。何を指しているのかわからなくても、指が何かを指しているという事態は否定されなかった。このとき肯定されたのは何だろう。肯定的に取り出されたのは「指そのもの」ではなく「指し示しそのもの」である。かつて「ホームレス・リプレゼンテーション」と呼ばれもしたこのロジックは、「指し示しそのもの」にとどまれず、滑り流されて彷徨う眼差しも同時に肯定する。それはいわば「目が泳ぐ」ことの称揚だ。

では、彷徨う眼差しを遮断して私が一本の指となり、さらには一個の指の腹にまで縮減したとき、何が肯定されるのか。接触点としての「ここ」は「目が泳ぐ」ように泳いだり、「目が点になる」ように点になることはない。泳ぐことがないのは漂泊後の滞留だからだ。点になることがないのはつねに点であるからだ。私が触ろうとするまでもなくすでに触れていて、つねに触れて触れられているなかで、私はなお私の触ることを掘り出し、削り出していく。こうした削り出しが私秘的な空間を成立させる。しかし「ここ」は、その成立のすぐ隣にあって、肯定も否定もなされぬままである。要するに、「ここ」は端的でありかつ曖昧なのだ。

普段私たちはある措定された全体、ある領域のなかの一点を指して、造作もなく「ここ」という語を用いる。だが感覚が絡んだ途端「ここ」の指定は厄介なものになる。たとえば、外から打撃を加えられたわけでもないのに、私の身体の後方部で激痛が走ったとする。痛みがあること自体は疑いようもなく明らかだ。しかし痛みの場所はどうだろう? 後方つまり背中のほうという「ここらへん」としては即座に察知できても、「どこが痛みますか?」との問診に対し、私は痛む「ここ」をはっきりとは指し示せない。この曖昧さが生じるのは、私に解剖学的知識が欠けているからなのか。直に痛みを感じていない者にその在処を伝えようとしているからなのか。双方とも何割かは原因であるだろう。しかし私の身体をいかようにでも切り開き自在に見ることができたとしても、曖昧さは払拭されないのではないか。私は私自身に対してであれ、現に生じている感覚を、ある空間内の一点として指し示すことが困難なのではないか。「らへん」の範囲としては指定でき、そのなかの「どこか」ではあるのに、明瞭に特定できないのが「ここ」なのである。

「私はどこにいるのか?――ここにいる」と言ったときの「ここ」という場所もまた、痛みなどの感覚と同様、これ以上ないほどに端的であるにもかかわらず、どこまでも曖昧である。非公共的という意味で私秘的というだけではない。むしろ私自身に対してすらも、単に私がいる場所である「ここ」は、示されることなく秘密のままであり続けるだろう。